Apple A19 Proの主役は高効率コアな。性能の大幅向上に貢献

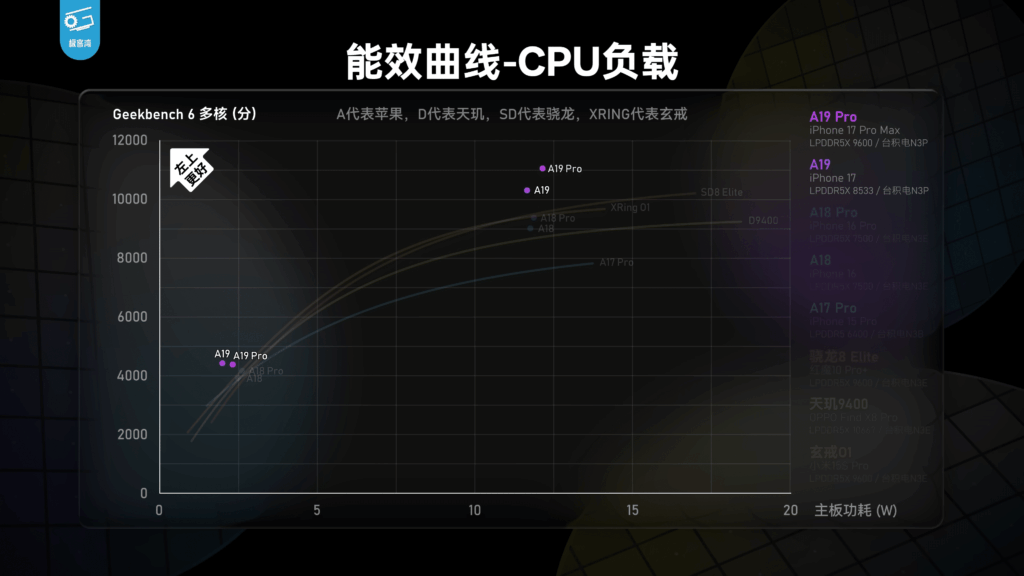

iPhone AirおよびiPhone 17 Proに搭載されているAppleのフラッグシップチップセット「Apple A19 Pro」は、先代のA18 Proと同様に合計6コア構成を維持しており、高性能コアを2基、高効率コアを4基搭載しています。しかし前世代A18 Proと比較して、消費電力を据え置きながら最大29%の性能向上を実現していることが、スマートフォン向けチップセットを専門的に分析するYouTuberのGeekerwan氏の調査で明らかになりました。

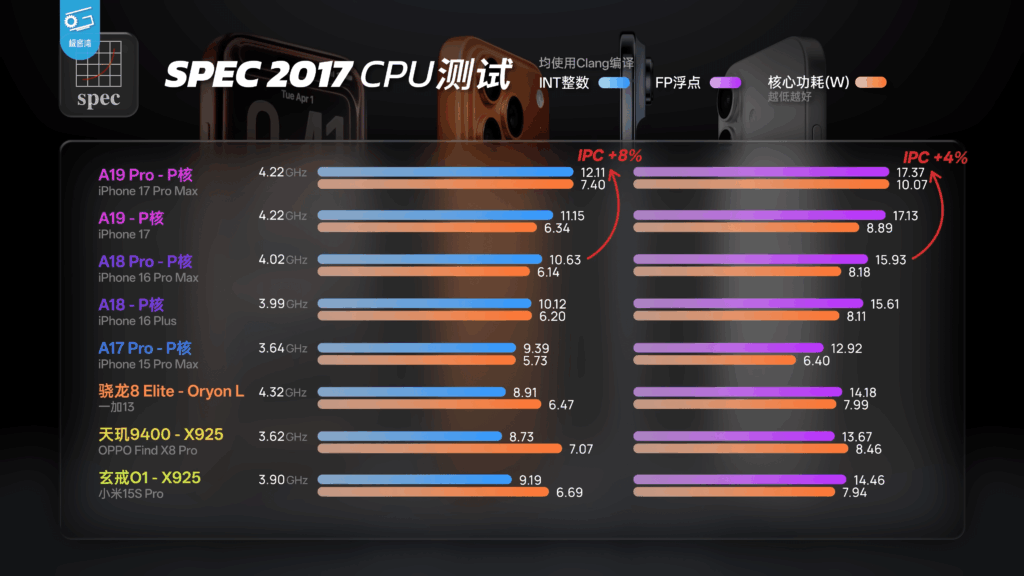

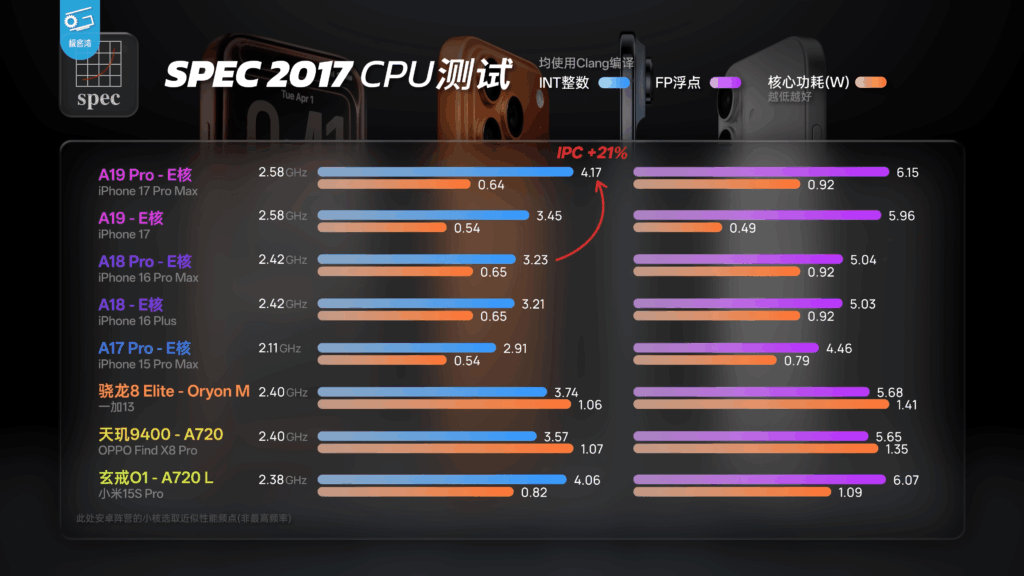

SPEC 2017で高効率コアは最大29%向上。高性能コアは14%向上に留まる

A19 ProとA19の動作クロックは、先代のA18シリーズに対して高性能コアが4.02GHzから4.22GHz、高効率コアが2.42GHzから2.60GHzと、それぞれ4〜6%程度の向上にとどまり、かなり小幅な変更となっています。

しかし、SPEC 2017ベンチマークでは高性能コアが整数演算で14%、浮動小数点演算で9%の性能向上を記録し、IPCはそれぞれ9%と4%向上しており、動作クロック向上やアーキテクチャ改善としては順当な結果となっています。

一方で目を見張るのが高効率コアの出来栄えです。整数演算で29%、浮動小数点演算で22%と大幅な性能向上を記録するほか、IPCはそれぞれ21%と14%の向上を達成するなど、高効率コア側のアーキテクチャが大幅に進化していることが明らかになっています。

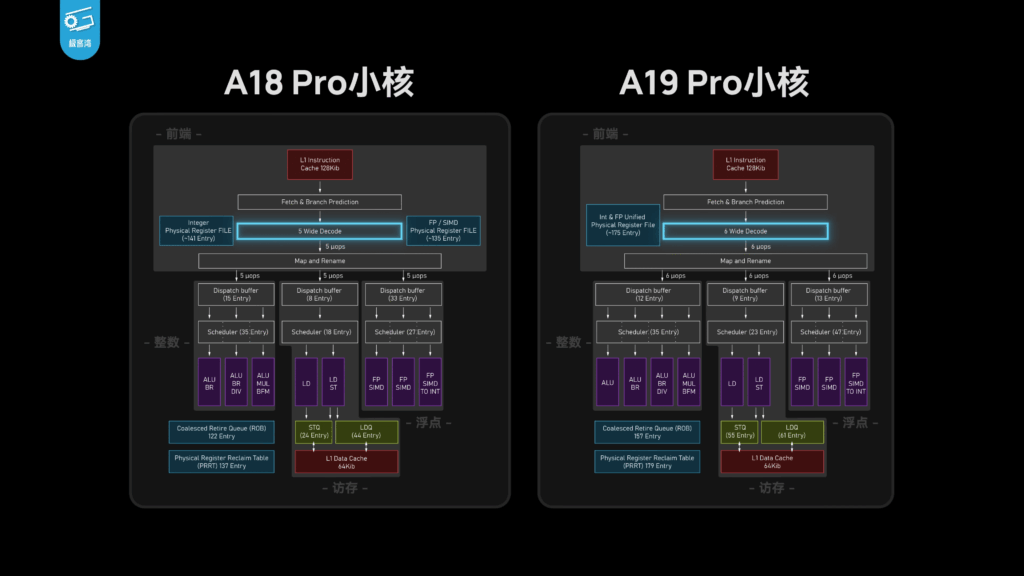

高効率コアのアーキテクチャが大幅変更

このような大幅な性能向上を可能にしたのは、A19 Proの効率コアに施された包括的なアーキテクチャ見直しです。主要な変更点は以下の通りです。

フロントエンドのデコードユニットが5ワイドから6ワイドに拡張されたほか、CPUの数学演算を担うArithmetic Logic Units(ALU)がA18 Proの3基からA19 Proでは4基に増強されています。また、浮動小数点スケジューラの深度改善も実施されています。

さらに注目すべき変更として、整数および浮動小数点の物理レジスタが単一ユニットに統合されたことが挙げられます。この変更によって両コンポーネント間の通信が高速化され、レイテンシ削減と処理効率の向上が実現されています。

ただし、この変更により高効率コアのダイエリアは大型化しているとのことですが、引き換えに性能とIPCが大きく向上していることから、消費電力などユーザーの目に見える点では悪影響を与えないよう配慮がなされています。

今回の高効率コアの性能向上により、競合のSnapdragon 8 Elite(※)やDimensity 9400を大きく上回る性能を発揮しているほか、消費電力は5W〜8Wほど低く抑えられています。放熱性能やバッテリー容量が限られているスマートフォンにおいて大きなアドバンテージとなっており、Apple専用チップセットとはいえ、スマートフォン向けチップセットとしては非常に優れた性能を持っているといえるでしょう。

なお、今後はMediaTekが正式発表したDimensity 9500に加え、QualcommからはSnapdragon 8 Elite Gen 5などフラッグシップ向けチップセットが続々と登場するため、このApple A19 Proが競合に対して優位性を維持できるのか注目が集まります。

コメント