AMDでは2024年ごろにZen 5アーキテクチャーを採用した第7世代RyzenであるRyzen 8000シリーズを市場投入する予定としています。ここではそんなZen 5搭載のRyzen 8000シリーズについてリーク情報などから明らかになっている情報をまとめて紹介します。

Zen 5搭載 Ryzen 8000シリーズの最新情報一覧

Zen 5搭載 Ryzen 8000シリーズの最新情報

記事が見つかりませんでした。

Zen 5搭載 Ryzen 8000シリーズの基本情報

AMDのZen 5を搭載したRyzen 8000シリーズは、2024年ごろにデスクトップおよびノートPC向けのコンシューマーCPUとして市場投入が予定されており、CPUアーキテクチャには最新鋭のZen 5アーキテクチャが採用されます。この変更により、性能や省電力性などがZen 4を搭載するRyzen 7000(Ryzen 7040)シリーズに比べて大きく向上すると見られています。

初代Zen並みの刷新規模。内蔵されるZen 5アーキテクチャーとは?

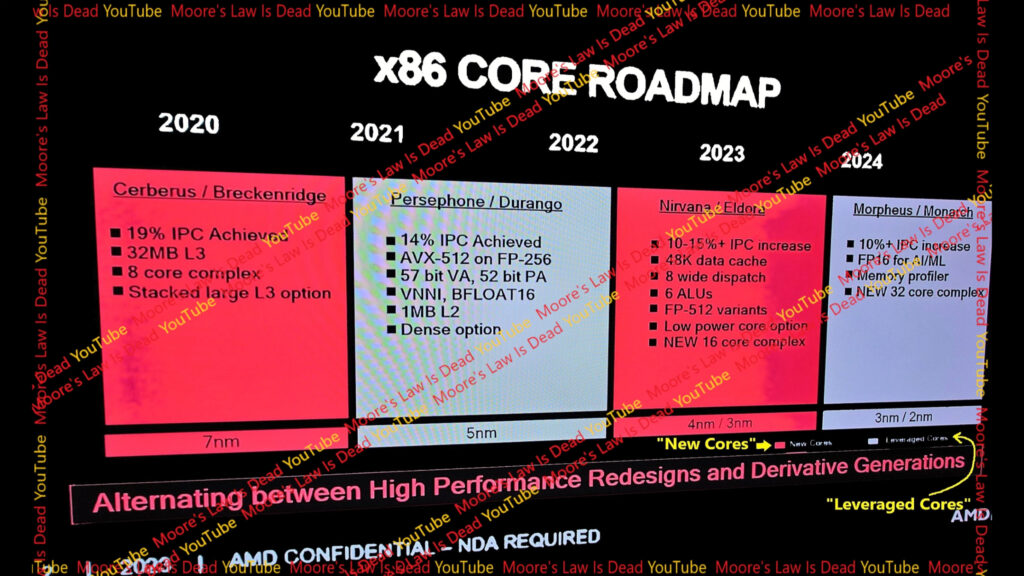

Ryzen 8000シリーズでは、Zen 5アーキテクチャが採用されると見られており、製造プロセスはZen 4のTSMC 5nmからより微細化されたTSMC 4nmまたはTSMC 3nmが採用されると見られています。製造プロセスについては、Zen 5ではTSMC 4nmでも3nmでも製造が可能となるよう設計されており、各プロセスの歩留まりやコストを元に、最終的にどちらのプロセスを使用するかが判断されるものと見られています。

アーキテクチャ面においては、Zen 5は初代Zen並みのアーキテクチャ刷新規模となると言われており、IPCは15~20%ほど伸びると見られています。このアーキテクチャ刷新により、キャッシュ周りの構成が見直される見通しとなっています。

開発は順調で2024年前半に登場予定

AMDのRyzen 8000に関しては、開発状況は順調とされており、Zen 5アーキテクチャを搭載するサーバー・データセンター向け製品のEPYCについては、2023年末までに登場する可能性さえあるとされています。

一方で、コンシューマーデスクトップ向けモデルのRyzen 8000シリーズに関しては、2024年上半期までに登場する予定です。また、ノートPC向けの『Strix Point』や『Strix Halo』についても、2024年上半期の終わり頃に投入される見込みです。

性能は保守的に見積もって10~15%向上、CPU全体では大幅な性能向上

AMDが公開したロードマップによると、Zen 5は新しいCPUアーキテクチャを採用し、10~15%のIPC(Instructions Per Cycle)向上が見込まれています。このIPCの見積もりは計画段階のものであり、過去のZenアーキテクチャの実績を考慮すると、AMDは見積もりを超える性能を実現してきた実績があります。そのため、実際に製品が発売される段階では、15%を超えるIPC向上が実現される可能性もあると期待されています。

デスクトップ向けZen 5 Ryzen 8000シリーズは最大16コア構成。Intelの動き次第では24コアや32コアも?

Zen 5アーキテクチャは、標準版のZen 5とダイ面積を小型化したZen 5cの二種類が登場予定です。AMDの計画では、デスクトップ向けのRyzen 8000シリーズにはZen 5のみが使用される一方で、ノートPC向けにはZen 5とZen 5cを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャのCPUが採用されることになっています。

そのため、デスクトップ向けの製品ラインナップは、現行のRyzen 7000シリーズと同様に最大で16コア構成となることが予想されます。一方で、ノートPC向けでは、最大12コアを超えるコア数を搭載した製品が登場する可能性があります。

しかしながら、AMDはデスクトップ向けCPUにおいてコア数を増加させる余地を残しています。Intelが2024年末にArrow Lake-Sというデスクトップ向けCPUを発売する動向を注視し、AMDはZen 5を8コア、Zen 5cを16コア構成の合計24コアのCPUや、Zen 5cを32コア搭載したCPUのバリエーションを市場に投入する可能性も考えられます。

デスクトップ向けのTDPは最大170Wに

Zen 5 を搭載する Ryzen 8000 シリーズは、引き続きソケット AM5 を使用する計画です。ソケット AM5 は最大 170W の電力供給が可能であるため、Ryzen 8000 シリーズでは Zen 4 を搭載した Ryzen 7000 シリーズと同様に、TDP(Thermal Design Power)は最大 170W に設定される見込みです。

3D V-Cache版も登場予定

AMD は Zen 3 を搭載した Ryzen 5000 シリーズから 3D V-Cache 搭載モデルの提供を開始しており、Zen 4 を搭載する Ryzen 7000 シリーズにおいても 2023 年上旬には 3D V-Cache 搭載モデルが発売されています。この傾向は Zen 5 を搭載する Ryzen 8000 シリーズにおいても続くと見られ、通常モデルが市場に登場した後に 3D V-Cache 搭載モデルが発売されることが予想されています。

注目はノートPC向けのAPU『Strix Halo』。グラフィックス性能はPS5並みに

デスクトップ向けの Ryzen 8000 シリーズは順調な性能向上を遂げる一方で、特に注目されるのはノートPC向けの革新的なCPU『StrixシリーズAPU』です。この中でも「Strix Halo」は非常に期待が高まっています。

サーバー・データセンター製品に次ぐ成長市場がノートPC向けAPU

AMDは、サーバー・データセンター市場において、2023年末までに30%、2025年までに40%程度の市場シェアを目指していますが、その後は成長が緩やかになると予想されています。そこで、ノートPC向けCPU市場でのシェア拡大が重要な戦略となっており、その中心を担うのが「StrixシリーズAPU」です。

Strix Point (メインストリーム向けAPU)

「Strix Point」はメインストリーム向けノートPCをターゲットにしており、Zen 5アーキテクチャを採用したCPUと、RDNA 3.5アーキテクチャを採用したGPUが特徴です。CPUは最大4コア8スレッドの高性能なZen 5コアと、8コア16スレッドの省電力なZen 5cコアを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャで構成され、内蔵GPUではCompute Unitが最大16コア搭載されています。内蔵メモリーコントローラーとしては、128ビットのLPDDR5Xに対応しています。

Strix Halo (ハイエンド向け高性能APU)

Strix Haloは、その内蔵GPUの性能に注目が集まる革新的なAPUとなりそうです。CPUコアには最新のZen 5アーキテクチャを採用し、最大で16コアを搭載する予定で、これにより高いCPU性能が期待されます。

しかし、Strix Haloの真の魅力は内蔵GPUにあります。GPUにはRDNA 3.5アーキテクチャを採用したCompute Unitを最大40コア搭載し、さらに32MBのInfinity Cacheを備えています。この構成はディスクリートGPUに匹敵し、ノートPC向けのGPUとしては非常に高い性能を持つことが予想されます。

性能面では、40CUモデルはノートPC向けのNVIDIA RTX 4070と同等かそれ以上の性能を提供することが目標です。32CUモデルではRTX 4060に匹敵し、20〜24CUモデルではRTX 4050並みの性能を持つと予想されています。これにより、PlayStation 5と同等かそれ以上のグラフィックス性能をノートPCで実現することが目標とされています。

これらのスペックが実現されれば、ノートPCでのゲーミングやグラフィックス作業がより快適になり、ユーザー体験が大幅に向上することでしょう。AMDのStrix Haloは、将来のノートPC市場において大きなインパクトを持つ製品となりそうです。

コメント

コメント一覧 (5件)

apuには期待してるで。

グラボのいらないゲーミングパソコンほちい

apuには全く期待してません

高額なゲーミングノートにしか回さないからです。採用されるのは別途dGPU付きモデルばかりなので、せっかくのAPUが全く活かされてない。

宣伝は毎回勇ましいですけれど、ユーザー目線での商品展開を行う気は無いようですね。

今は中華ミニPCや携帯ゲーム用PCにノート用APUが載る時代なので、以前よりは期待できると思うけどね。

携帯用で40CU行けるとは思えないけど…

apu搭載パソコンにGPU追加で載せるかどうかはメーカーのさじ加減だからなあ

まあバックアップのグラフィックあるだけでもありがたいけど

性能7000番台より微増でもいいから、ヒートスプレッダを蜘蛛足廃止にして欲しい